Plan de protection des sources d’eau dans les réserves des Premières Nations

Version PDF (2 474 Ko, 50 Pages)

Avant-propos

L'eau est essentielle à toutes les formes de vie. L'eau est la vie. Le risque pour la santé humaine et pour le milieu naturel que représente la contamination des sources d'eau préoccupe l'ensemble des Premières Nations. Le Guide et le modèle de protection des sources d'eau dans les réserves (le Guide) vise à aider les Premières Nations à gérer cette situation. L'approche proposée dans ce guide orientera les Premières Nations à gérer leurs sources d'eau potable et, à l'échelle locale, à prendre des mesures concrètes pour soutenir la santé humaine et assurer un environnement sain, pour aujourd'hui et les générations à venir.

Il n'y a pas meilleur médicament que l'eau – elle est notre essence, notre origine et elle nous rappelle d'où nous venons, notre premier environnement, dans l 'utérus.

La protection des sources d'eau, la prévention de la pénétration des contaminants dans les sources d'eau, constitue le premier moyen de défense d'une approche à barrières multiples à l'égard de la protection de l'eau. Le Protocole pour les systèmes d'eau potable centralisés dans les collectivités des Premières Nations exige que les collectivités des Premières Nations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection des sources d'eau propre à la réalité de leur collectivité pour prévenir, minimiser ou surveiller les sources potentielles de contaminants dans les sources d'eau brute de la collectivité ou à proximité de celles-ci. En 2011, une évaluation nationale des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les réserves a révélé que la plupart des Premières Nations ne disposaient pas d'un plan de protection des sources d'eau. Le Guide offre aux collectivités des Premières Nations les outils dont elles ont besoin pour élaborer leur propre plan de protection des sources d'eau communautaires.

Le Guide reconnaît l'importance d'adopter une approche valable à l'échelle des bassins hydrographiques pour la protection des réserves d'eau potable. Cependant, pour l'instant, en tant que première étape, il est axé sur la protection des sources d'eau à l'échelle des réserves. N'empêche, cette approche initiale ne devrait pas limiter la portée des préoccupations uniquement aux contaminants qui menacent les sources d'eau dans les réserves ; les menaces que représentent les contaminants qui ne sont pas situés dans les réserves doivent être considérées comme des risques « hors réserve » qui devront être pris en considération dans les discussions et dans les efforts de planification ultérieurs à l'échelle des bassins hydrographiques, avec les consultants externes.

Étant donné que la protection des sources d'eau tient compte de facteurs comme l'utilisation des terres et d'autre nature hors de la maîtrise des personnes qui interviennent dans la distribution et le traitement de l'eau potable, le présent Guide se veut un outil qui sera utilisé par les décideurs à l'échelle communautaire. Selon la taille et la structure administrative de la collectivité, cela signifie que le processus d'élaboration du plan doit être dirigé par le chef et le conseil, et aussi probablement par les personnes responsables de l'utilisation des terres et de la planification du développement communautaire..

Le présent ouvrage a été élaboré en collaboration avec le personnel du bureau régional de l'Alberta d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et le Technical Services Advisory Group (TSAG) en Alberta. Nous désirons souligner la participation de Robert Patrick, P.h.D., du Department of Geography and Planning de l'Université de Saskatchewan, grâce auquel il a été possible d'élaborer ce Guide et qui l'a mis à l'essai dans la Première Nation Siksika, en Alberta.

L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de protection des sources d'eau pour empêcher la contamination des sources d'eau potable est une étape essentielle pour s'assurer l'approvisionnement durable en eau potable saine. Nous espérons que ce Guide et le modèle qui l'accompagne à l'annexe aideront les Premières Nations à atteindre cet objectif.

Liste des acronymes

| AADNC | Affaires autochtones et développement du Nord Canada |

| CTA | Connaissances traditionnelles autochtones |

| PEG | Pratiques exemplaires de gestion |

| CCME | Conseil canadien des ministres de l'Environnement |

| PPSE | Plan de protection des sources d'eau |

Table des matières

- 1. Introduction

- 2. Information contextuelle sur les voies de contamination et les sources d'eau

- 3. Procédure étape par étape pour élaborer un plan de protection des sources d'eau

- ÉTAPE 1 : Mise sur pied d'un Comité de travail sur la réserve

- ÉTAPE 2 : Effectuer une évaluation des risques pour la source d'eau

- ÉTAPE 3 : Répertorier des mesures de gestion du risque

- ÉTAPE 4 : Élaboration d'une stratégie de mise en œuvre

- ÉTAPE 5 : Examen et mise à jour du plan de protection de la source d'eau

- 4. Références

- Annexe A : Modèle de plan de protection des sources d'eau

1. Introduction

Qu'est-ce qu'une source d'eau?

Une source d'eau est de l'eau non traitée provenant de sources d'eau souterraine ou de surface et qui fournit de l'eau potable destinée à la consommation humaine ou aux soins hygiéniques.

Qu'est-ce que la protection des sources d'eau?

La protection des sources d'eau, une composante importante de la gestion de l'approvisionnement en eau au Canada et ailleurs, consiste à empêcher les contaminants d'atteindre les sources d'eau en utilisant diverses mesures de gestion. La protection de l'eau à la source est une étape importante pour prévenir les maladies humaines. En outre, la protection de l'eau à la source contribue à protéger les écosystèmes et les économies locales. Il est beaucoup moins coûteux de protéger une source d'eau contre la contamination que de la restaurer après une contamination.

Approche à barrières multiples à l'égard de l'eau potable saine

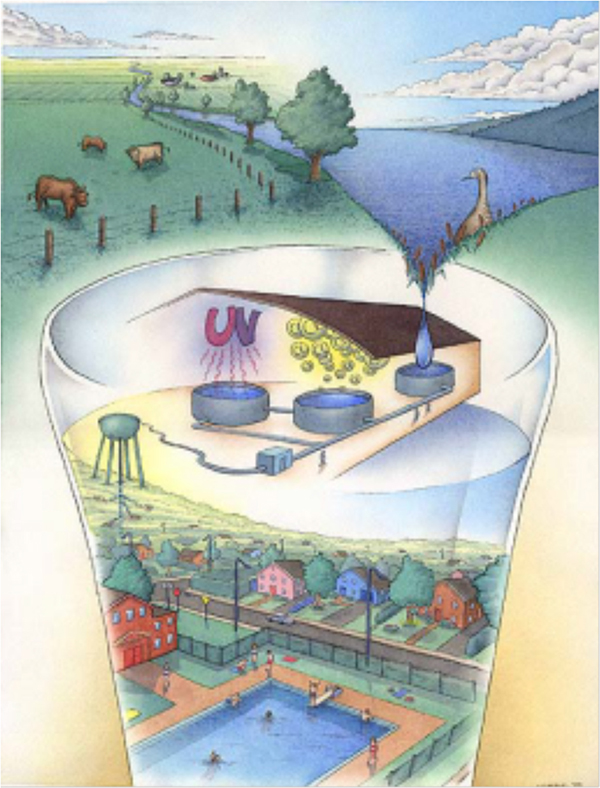

La protection des sources d'eau constitue une barrière essentielle à la protection de l'approvisionnement en eau. Les barrières sont multiples et comprennent notamment le traitement de l'eau potable, par exemple, par chloration et filtration, la maintenance du système de distribution de l'eau, l'examen et la surveillance de la qualité de l'eau potable et la planification en cas d'urgence (Figure 1). Toutes ces barrières constituent collectivement l'approche « à barrières multiples » à l'égard de l'eau potable saine. Cette approche à barrières multiples est en fait un système à redondance qui permet d'éviter que la salubrité d'un système d'approvisionnement en eau potable ne devienne compromise si l'une ou l'autre des barrières devait défaillir. Le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME) définit l'approche à barrières multiples comme un système intégré de procédures, de processus et d'outils qui, collectivement, empêchent ou réduisent la contamination de l'eau potable de « la source au robinet » afin de réduire les risques pour la santé publique.

La protection des sources d'eau est la première barrière et probablement la plus importante de l'approche à barrières multiples, car elle cherche à réduire le risque de contamination de l'eau à la source. La protection des sources d'eau à elle seule ne suffirait pas à assurer la salubrité de l'approvisionnement en eau potable dans votre collectivité. Il est donc important de surveiller l'ensemble des barrières comme il est expliqué ci-dessus. En effet, à défaut d'assurer la protection des sources d'eau, le risque de contamination de la réserve d'eau potable augmenterait très certainement. Ainsi, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de protection des sources d'eau, l'objet du présent document, devraient être considérées comme une première étape cruciale à l'élaboration de tout plan encadrant la salubrité de l'eau.

« La première barrière à la contamination de l'eau potable comporte la protection des sources. »

Figure 1 : Approche à barrières multiples

Cette image est une représentation condensée de l'approche à barrières multiples, aussi appelée approche de la source au robinet. Le haut de l'image montre les composantes d'un bassin hydrographique typique, qui comprend un pâturage adjacent à un lac. Le bas de l'image montre quant à lui un contenant dans lequel l'eau du lac se déverse. L'intérieur du contenant contient à son tour une image qui représente quelques unes des barrières de l'approche à barrières multiples y compris un système d'épuration de l'eau, un système de distribution de l'eau composé d'un réservoir et de conduites, et les consommateurs d'eau, représentés par un quartier résidentiel et une piscine publique.

1re Barrière : Protection des sources d'eau

2e Barrière : Technologie de traitement de l'eau

3e Barrière : Maintenance des réseaux de distribution

4e Barrière : Surveillance et analyse de la qualité de l'eau

5e Barrière : Planification des d'interventions en cas d'urgence

Qu'est-ce qu'un plan de protection des sources d'eau?

« Afin de protéger la quantité et la qualité de l'eau potable, les gouvernements, les organisations et les collectivités élaborent et adaptent des plans de protection des sources d'eau. Un plan de protection des sources d'eau est une stratégie de gestion conçue de manière à réduire l'impact des activités humaines et des événements naturels sur les sources d'eau. Ces plans devraient adopter une approche écosystémique complète à l'égard de la gestion de l'eau, en reconnaissant le besoin d'approvisionnement en eau potable saine, de services durables pour d'autres activités humaines et en protégeant l'intégrité des écosystèmes. »

Comment utiliser le présent document

Le Guide et le modèle de protection des sources d'eau dans les réserves (le Guide) sont destinés aux Premières Nations qui désirent élaborer leur propre PPSE communautaire. Le Guide est conçu pour fournir une marche à suivre, étape par étape, aux Premières Nations qui élaborent leur PPSE. Il s'appuie sur un modèle de PPSE générique, présenté à l'annexe A, qui propose une structure standardisée pour établir le plan. Le modèle présente des rubriques standards et une série de tableaux que les Premières Nations peuvent compléter à l'aide de leurs propres données communautaires. Le présent Guide, qui fournit de l'information contextuelle et les explications nécessaires, se veut un outil qui facilite le processu Un plan de protection des sources d'eau (PPSE) est un document qui vise à protéger la qualité et la quantité d'eau. Un PPSE est une évaluation systématique et structurée des sources et des voies de contamination liées à l'activité humaine et aux processus naturels qui surviennent dans un bassin hydrographique. À partir de cet inventaire, le PPSE répertorie les mesures de gestion et en détermine la priorité afin d'atténuer ou de réduire les risques de contamination de l'eau jusqu'à un niveau acceptable. s d'élaboration d'un PPSE.

2. Information contextuelle sur les voies de contamination et les sources d'eau

Une source d'eau désigne les eaux naturelles, brutes et non traitées qui se trouvent dans l'aquifère et dans les eaux de surface, et qui sont source d'eau potable. L'eau contenue dans les réserves d'eaux de surface comprend l'eau que l'on trouve dans les lacs, les rivières et autres cours d'eau. L'eau souterraine est une autre source d'eau brute. L'eau souterraine désigne l'eau qui se trouve sous la surface terrestre. Le terme « eau souterraine sous influence directe d'eaux de surface» est souvent utilisé pour désigner une eau souterraine située suffisamment près des eaux de surface pour être renouvelée via les eaux de surface qui s'infiltrent dans le sol. Tout est lié!

Types de sources d'eau

Une source d'eau désigne les eaux naturelles, brutes et non traitées qui se trouvent dans l'aquifère et dans les eaux de surface, et qui sont source d'eau potable. L'eau contenue dans les réserves d'eaux de surface comprend l'eau que l'on trouve dans les lacs, les rivières et autres cours d'eau. L'eau souterraine est une autre source d'eau brute. L'eau souterraine désigne l'eau qui se trouve sous la surface terrestre. Le terme « eau souterraine sous influence directe d'eaux de surface» est souvent utilisé pour désigner une eau souterraine située suffisamment près des eaux de surface pour être renouvelée via les eaux de surface qui s'infiltrent dans le sol. Tout est lié!

« L'étroite relation entre l'eau souterraine et l'eau de surface signifie que l'une ne peut être affectée distinctement de l'autre. Si une source d'eau devient contaminée, il y a de fortes chances que les polluants cheminent éventuellement et possiblent une autre source d'eau ».

Sources de contamination

Tant les facteurs humains que naturels influencent la qualité d'une source d'eau. Lorsqu'ils existent, les risques pour les sources d'eau générés par l'activité humaine et ceux d'origine naturelle représentent un défi difficile à relever pour une usine de traitement de l'eau, et peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine et de l'environnement.

Contamination de l'eau à partir de facteurs naturels. Les facteurs naturels peuvent contribuer à la contamination de l'eau potable s'ils ne sont pas surveillés. Par exemple, la faune abrite des micro-organismes comme des bactéries, des parasites et des virus qui peuvent provoquer des maladies chez l'humain.Les changements continus au milieu naturel en raison par exemple des feux de forêt, des tempêtes, des inondations et de l'érosion peuvent introduire des risques pour les sources d'eau. Les facteurs naturels qui influent sur la qualité de l'eau sont souvent imprévisibles et peuvent survenir très soudainement. Par exemple, une forte tempête de pluie peut provoquer l'érosion des berges d'un cours d'eau et introduire des sédiments dans une source d'eau, ce qui en augmente la turbidité (eau trouble). Les glissements de terrain naturels peuvent aussi avoir une incidence sur la qualité de l'eau, car ils introduisent des débris et des matériaux constitutifs du sol qui causent une turbidité élevée de l'eau. L'activité humaine comme l'exploitation forestière, l'urbanisation, l'exploitation minière et l'agriculture peuvent exacerber ces conditions naturelles.

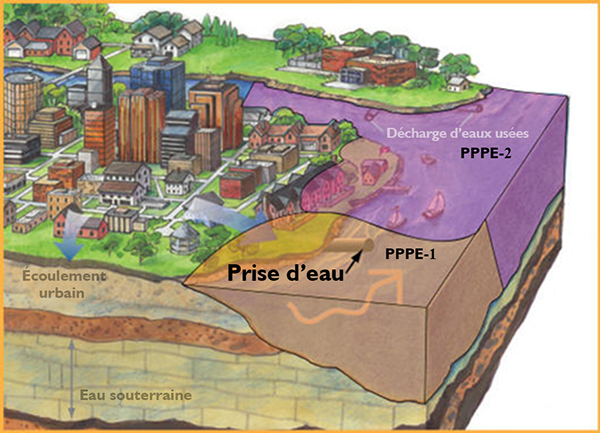

Contamination de l'eau par l'activité humaine. La qualité des sources d'eau peut être compromise par les activités d'utilisation du territoire passées et présentes qui introduisent un risque pour la santé humaine et de l'environnement. Les activités d'utilisation des terres, y compris les activités agricoles, peuvent introduire des pesticides et des nutriments dans les sources d'eau. Nombre d'activités résidentielles introduisent également des risques de contamination des sources d'eau, par exemple, les animaux domestiques, les systèmes d'évacuation des eaux usées, les décharges, l'entretien des pelouses, les réseaux routiers, le sel de voierie, les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques et les puits résidentiels abandonnés. Les activités commerciales et industrielles ajoutent des risques supplémentaires sous la forme de déchets, du transport de matières dangereuses, de sous-produits toxiques, de déchets du nettoyage à sec, des eaux usées issues du lavage de voitures, des fuites associées au stockage de carburant, etc. Les activités industrielles antérieures comme le passage de voies ferrées, le vieillissement des réservoirs à mazout, les résidus miniers et autres industries du passé peuvent aussi contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau. La figure 2 illustre les voies de contamination par l'activité humaine.

Figure 2 : Activités humaines pouvant affecter les sources d'eau

Description de la Figure 2 : Activités humaines pouvant affecter les sources d'eau

Cette image représente un bassin hydrographique qui comprend des sources d'eau de surface et souterraines et illustre les activités humaines qui contribuent à la contamination des sources d'eau. Dans son ensemble, l'image montre une représentation schématisée de diverses sources de contamination d'origine humaine, desquelles émergent des flèches indiquant le parcours des contaminants qui sont accompagnées d'un court texte décrivant la nature de la contamination en question. En arrière-plan à gauche, l'image montre une usine et ses émissions atmosphériques, qui sont captées par des nuages desquels une pluie acide tombe et contamine l'eau. En arrière-plan à droite, l'image montre une ville qui contamine l'eau par le biais d'eaux de ruissellement urbain et d'eau de lixiviation de déchets enfouis. De la même manière, le centre de l'image illustre des terres agricoles desquelles pesticides et fumier contaminent les sources d'eau, de même qu'un amoncellement de déchets dangereux, une fosse septique et un réservoir d'essence enfouis dans le sol. Les sources d'eau de surface sont illustrées au moyen de cours d'eau qui proviennent de montagnes en arrière-plan et qui convergent vers une rivière qui se jette à son tour dans un lac présenté en avant-plan. À leur tour, les eaux souterraines sont représentées en avant-plan au moyen d'une vue en coupe à travers le sol, au-travers duquel d'épaisses flèches bleues illustrent les écoulements d'eau et de contaminants, et qui pointent en direction d'un puits.

Dans le contexte de l'élaboration d'un PPSE, la contamination de l'eau résultant des activités humaines présente un grand intérêt parce que ce type de contamination est celui sur lequel la collectivité a le plus d'emprise. Pour cette raison, nous allons observer d'un peu plus près les facteurs liés à l'activité humaine afin de faciliter leur identification dans le bassin hydrographique local pendant l'élaboration du PPSE. Les facteurs liés à l'activité humaine qui contribuent à la pollution peuvent souvent être classés en deux catégories : la pollution de source ponctuelle et la pollution de source non ponctuelle.

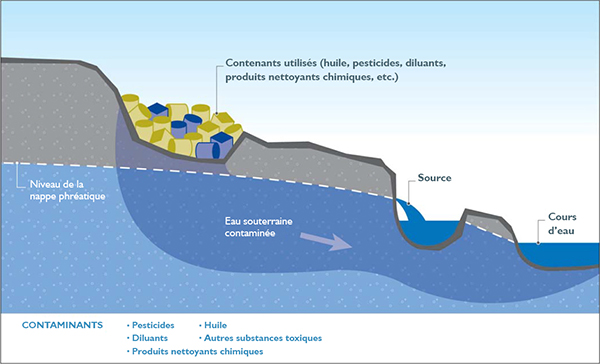

Pollution de source ponctuelle. La pollution de source ponctuelle est la pollution dont l'origine peut être remontée jusqu'à un point fixe, par exemple, un tuyau de rejet d'effluents, une cheminée ou une fuite d'un réservoir de carburant. La pollution de source ponctuelle pénètre dans l'environnement à partir d'un lieu spécifique d'une source identifiable. Une source de pollution ponctuelle désigne une source de pollution que l'on peut pointer du doigt, par exemple, un tuyau de rejet d'eaux usées! La figure 3 ci-dessous illustre une pollution de source ponctuelle provenant d'une décharge, où le lixiviat contamine l'eau souterraine qui alimente ensuite les sources d'eau en aval. Voici d'autres exemples de pollution de source ponctuelle dont il convient peut-être de tenir compte dans votre PPSE (la liste n'est pas exhaustive) :

- Les points de rejet industriels, ainsi que les déversements et fuites de produits chimiques industriels.

- Les effluents d'eaux usées municipales.

- Le lixiviat des décharges.

- Les déchets de mines existantes et abandonnées.

- Les systèmes septiques.

- La fuite souterraine de réservoirs de stockage de carburant et de mazout.

Figure 3 : Pollution ponctuelle : contaminants provenant de décharges

Description de la Figure 3 : Pollution ponctuelle : contaminants provenant de décharges

Cette image montre une coupe latérale à travers le sol qui met en évidence la topographie d'un terrain dont la pente descend de gauche à droite pour aboutir dans un ruisseau et un étang, suivi d'un plus gros cours d'eau. En-dessous de la topographie illustrée, une ligne pointillée indique le niveau de la nappe phréatique et une flèche indique la direction de l'écoulement souterrain et qui pointe vers les cours d'eau. La partie en haut à gauche de l'image montre une décharge de laquelle s'écoule un panache de contaminants qui se déverse dans les cours d'eau par le biais d'écoulements d'eau souterraine contaminée. Au bas de l'image, on dresse une liste des contaminants sujets à un tel scénario de contamination : pesticides, solvants, produits nettoyants chimiques et autres substances toxiques.

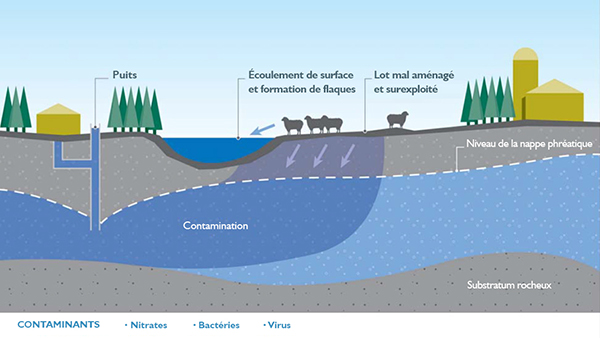

Pollution de source non ponctuelle. La pollution de source non ponctuelle est une forme de pollution qui ne peut pas être retracée jusqu'à un point fixe comme les écoulements provenant d'installations d'activités récréatives, de routes ou autres écoulements urbains. La pollution de source non ponctuelle est plus difficile à repérer et il s'agit d'un problème beaucoup plus compliqué à contrôler en ce qui a trait aux pratiques de gestion des terres auxquelles il faut recourir pour réduire la contamination des sources d'eau. La pollution de source non ponctuelle provient de différents secteurs. Il est impossible de pointer du doigt précisément ces sources de pollution. Les sources de pollution non ponctuelles résultent habituellement de l'écoulement d'eau sur des terres qui amassent des polluants naturels et issus de l'activité humaine et les déposent dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines par infiltration. La figure 4 présente un exemple de pollution de source non ponctuelle provenant des eaux de ruissellement des terres agricoles qui contaminent l'eau souterraine. Les eaux de ruissellement des terres agricoles peuvent contenir de l'essence, des graisses, des engrais, des pesticides, des bactéries et des nutriments provenant du bétail et du fumier. Voici d'autres exemples de pollution de source non ponctuelle dont il convient peut-être de tenir compte dans votre PPSE (la liste n'est pas exhaustive) :

- Les écoulements urbains des immeubles, des rues et des trottoirs qui transportent des sédiments, des nutriments, des bactéries, du pétrole, des métaux, des produits chimiques, des pesticides, des sels de voierie, des ordures et des excréments d'animaux domestiques;

- Des bactéries et des résidus de pétrole provenant de la navigation de plaisance;

- Des pluies acides et d'autres formes de pollution de l'air qui retombent dans les eaux de surface et au sol.

Figure 4 : Pollution de source non ponctuelle : Eaux de ruissellement des terres agricoles

Description de la Figure 4 : Pollution de source non ponctuelle : Eaux de ruissellement des terres agricoles

Cette image montre une coupe latérale à travers le sol qui met en évidence une topographie où se déroule une activité agricole. Au centre, une coupe à travers ce qui semble être une étendue d'eau illustre un bassin qui résulte d'un écoulement de surface. À droite, une ferme et du bétail sont utilisés pour illustrer un lot agricole mal aménagé et surexploité. Le bas de l'image illustre le contexte souterrain sous l'étendue d'eau. Une ligne pointillée qui parcoure l'image horizontalement représente la nappe phréatique. L'image souterraine montre une zone sombre qui s'étend du dessous de la zone agricole jusqu'à la nappe phréatique pour illustrer la contamination des eaux souterraines par l'utilisation agricole du territoire. De façon équivalente, une flèche au niveau de la surface pointe à partir du bétail vers le bassin d'eau pour illustrer la contamination des eaux de surface par les eaux de ruissellement agricoles.

Dans la Figure 4, la pollution de source non ponctuelle d'une vaste superficie de terre agricole est distribuée sur le sol. Éventuellement, les contaminants de cette activité agricole pénétreront dans la source d'eau en plusieurs points. Ces contaminants réduisent la qualité de la source d'eau, possiblement jusqu'à des niveaux dangereux.

Types de contaminants de l'eau potable

Tout au long du présent guide, on fait référence à la contamination de l'eau potable et au besoin de protéger les sources d'eau contre des contaminants. Les paragraphes qui suivent fournissent de l'information de base sur les types de contaminants qui proviennent de la contamination des sources et que l'on trouve généralement dans de l'eau non traitée. La section suivante décrit également les voies de contamination typiques, une information qui peut s'avérer utile lorsque l'on désire planifier les efforts de protection des sources d'eau afin d'empêcher les contaminants de les pénétrer

On dénombre cinq principaux groupes de contaminants de l'eau potable : les contaminants physiques, microbiologiques, inorganiques, organiques et radioactifs.

1. Contaminants physiques :

La turbidité (ou l'apparence embrouillée) de l'eau est causée par la présence de particules en suspension comme de l'argile, du limon ou des organismes microscopiques. L'eau trouble est problématique parce que les particules présentes dans l'eau sont une source de nourriture pour les bactéries. Les eaux troubles peuvent également compromettre l'efficacité du processus de chloration permettant normalement d'éliminer les pathogènes de l'eau.

2. Contaminants microbiologiques :

Les rejets provenant des humains et des animaux sont les principales sources de micro-organismes ou de contaminants microbiologiques, qui peuvent entraîner la présence de maladies dans les réserves d'eau. Les eaux usées qui ne sont pas traitées de façon appropriée, les fientes d'oiseaux et les écoulements des fermes et des rues sont une source de micro-organismes dans l'eau potable. Voici quelques brèves précisions sur les principaux contaminants microbiologiques touchant l'eau potable :

Bactéries : Bien que les bactéries soient présentes pratiquement partout, certains types présents dans l'eau non traitée peuvent être pathogènes.

Campylobactérie : Certains types de campylobactéries peuvent provoquer une gastroentérite (inflammation de l'estomac et des intestins). On les trouve habituellement dans les rejets d'humains et d'animaux, y compris les fientes d'oiseaux, et on les retrouve souvent dans l'eau après d'intenses précipitations.

Colibacille (Escherichia coli) E. coli est naturellement présent dans les intestins humains et joue un rôle important dans la digestion. Toutefois, certaines formes du colibacille peuvent provoquer des maladies gastro-intestinales, notamment des formes graves de diarrhée qui peuvent entraîner une insuffisance rénale et le décès. E. coli peut aboutir dans l'eau à partir d'eaux usées non traitées et de l'utilisation de terres agricoles.

Parasite Lamblia : Au Canada, le parasite Lamblia est le protozoaire que l'on trouve le plus fréquemment dans l'eau. Il cause une maladie gastro-intestinale que l'on appelle lambliase ou l'entérite parasitaire qui peut persister pendant une période prolongée. Les symptômes d'une infection au lamblia peuvent comprendre une diarrhée liquide, une perte d'appétit, la déshydratation, des crampes et des vomissements. Les adeptes de camping sauvage et autres personnes qui boivent de l'eau non traitée sont les plus exposées à la lambliase.

Cryptosporidium : Il s'agit d'un autre protozoaire fréquent; le cryptosporidium est très résistant au chlore, mais peut être tué en portant l'eau à ébullition. Chez l'humain, il cause la cryptosporidiose, une maladie dont les symptômes comprennent la diarrhée, des crampes d'estomac et une légère fièvre. Pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, la cryptosporidiose peut être fatale.

3. Contaminants inorganiques :

Les contaminants de l'eau inorganiques ou non vivants comprennent différentes formes de métaux, d'arsenic et de nitrates.

Métaux : Les métaux peuvent être naturellement présents dans l'eau en raison de la météorisation et de l'érosion, ou peuvent être présents à la suite d'activités humaines, comme l'exploitation minière et l'industrie de la fabrication.

Arsenic : L'arsenic peut entrer dans les cours d'eau à partir d'activités de fonderie, de l'incinération de charbon et de déchets, et du rejet d'eaux usées industrielles. Il peut s'agir de particules dans l'air qui se déposent par la suite dans l'eau. Il peut être présent en raison de processus naturels comme la météorisation et l'érosion. Les puits profonds sont exposés à la contamination par l'arsenic d'origine naturelle.

Nitrates : Les nitrates se trouvent naturellement dans l'eau, résultant de la décomposition de matières végétales. Les nitrates sont également le principal ingrédient que l'on trouve dans les engrais commerciaux et peuvent aboutir dans l'eau par les écoulements de champs agricoles, de systèmes septiques et des décharges. Lorsque les propriétaires de maisons appliquent des engrais sur leur pelouse et dans leur jardin, jusqu'à 50 % de l'azote contenu dans le produit aboutit dans des cours d'eau à proximité (Pollution Probe 2002).

4. Contaminants organiques

Pesticides: Pesticides : Les pesticides sont des agents chimiques et biologiques utilisés pour contrôler les organismes nuisibles comme les mauvaises herbes, les insectes, les rongeurs, les champignons, les bactéries et les virus. Les pesticides sont pulvérisés sur les cultures, les pelouses, les jardins et les parcours de golf. Ces produits chimiques peuvent facilement se retrouver dans les sources d'eau potable.

Composés organiques volatils : Les composés organiques volatils (COV) comptent parmi les contaminants organiques les plus fréquemment détectés dans l'eau souterraine. Les COV sont des produits chimiques évaporés et comprennent des substances comme le trichloroéthène et le tétrachloroéthène. Ces deux produits chimiques se retrouvent dans les produits ménagers et sont aussi utilisés dans les solvants par les industries du dégraissage des pièces métalliques et du nettoyage à sec.

5. Contamination radioactive :

L'eau peut devenir contaminée par des atomes radioactifs (appelés radionuclides) de source naturelle et humaine. L'exposition à ces radionuclides est liée avec une légère augmentation des risques de cancer et des troubles génétiques (Pollution Probe 2002).

3. Procédure étape par étape pour élaborer un plan de protection des sources d'eau

Survol et portée de la procédure

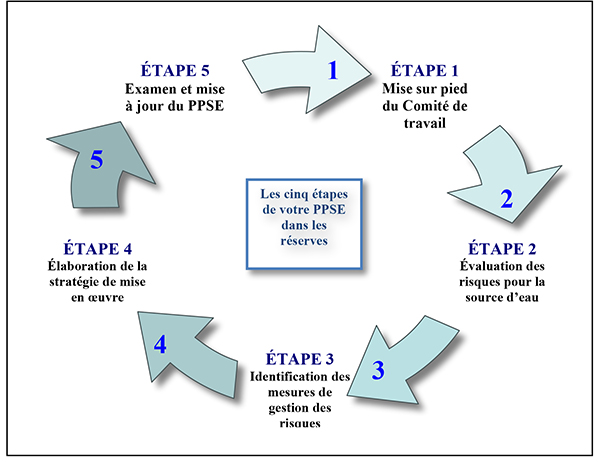

L'élaboration du PPSE dans les réserves facilitée par le présent Guide comporte un processus en cinq étapes dont l'objectif est de produire une évaluation de bassins hydrographiques qui comprend le classement des risques pour la source d'eau, le recensement des mesures de gestion pour réduire ces risques ainsi que la mise en place d'une stratégie de mise en œuvre pour donner suite à ces mesures de gestion. La figure 5 présente ces cinq étapes. Ces cinq étapes sont les suivantes :

- Étape 1 : Mettre sur pied un comité de travail du PPSE

- Étape 2 : Effectuer une évaluation des risques pour la source d'eau

- Étape 3 : Répertorier les mesures de gestion pour répondre aux risques menaçant la source d'eau

- Étape 4 : Élaborer une stratégie de mise en œuvre

- Étape 5 : Examiner et mettre à jour le PPSE environ tous les cinq ans

Figure 5 : Processus du Plan de protection des sources d'eau

Cette image représente graphiquement les cinq étapes du plan de protection des sources d'eau, qui sont énumérées plus haut, au moyen de flèches qui forment un cercle. Le cercle représente le cycle de planification.

Le présent Guide reconnaît l'importance d'adapter une approche fondée sur le bassin hydrographique à l'égard de la protection des réserves d'eau potable. Néanmoins, pour l'instant, et pour amorcer l'exercice d'élaboration du plan à l'échelle locale, sa portée est axée sur la planification de la protection des sources d'eau dans les réserves. Le plan de protection des sources d'eau élaboré à partir du présent Guide et les mesures de gestion qui en découlent se veulent propres aux plans d'eau et aux terres situés dans les réserves. Néanmoins, cela ne devra pas pour autant limiter la portée de la prise de renseignements des Premières Nations uniquement aux risques pour les sources d'eau dans les réserves. Les menaces de contaminants possibles situées à l'extérieur des réserves, et qui préoccupent les Premières Nations, devraient aussi être repérées et documentées. De cette façon, les risques qui se trouvent à l'extérieur des réserves peuvent être indiqués dans le plan en vue d'une évaluation et de mesures ultérieures. Dans tous les cas, on encourage les Premières Nations à amorcer les discussions avec d'autres intervenants et propriétaires de terres adjacentes à l'extérieur des réserves pour établir des relations de travail afin de gérer les risques qui menacent les sources d'eau dans les réserves.

En d'autres termes, l'objectif du présent Guide est de faciliter la planification de la protection des sources d'eau dans les réserves tout en encourageant les Premières Nations à participer, lorsque cela est possible, à la planification de l'intervention à l'échelle du bassin hydrographique. Si une préoccupation majeure représente un risque pour les sources d'eau dans les réserves, les Premières Nations devraient en faire une priorité dans leur PPSE et amorcer un dialogue avec les intervenants situés à l'extérieur des réserves.

Étape 1 : Mise sur pied d'un Comité de travail sur la réserve

La protection des sources d'eau prend appui sur la notion voulant que les citoyens informés, dotés des connaissances fondamentales au sujet de leur source d'eau potable et des facteurs qui la menacent soient les mieux placés pour la protéger. À cette fin, il importe de mettre sur pied un Comité de travail sur la protection des sources d'eau dans les réserves (ci-après le Comité de travail). La mise sur pied du Comité de travail est une première étape importante (Étape 1) de l'exercice d'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau.

Rôle du Comité de travail.

Le Comité de travail surveillera le processus d'élaboration du PPSE. Il dirigera un processus scientifique à intervenants multiples fondé sur la réalité locale pour protéger les sources d'eau potable dans les réserves tout en faisant la promotion de la bonne intendance de l'eau dans la collectivité. Pendant l'élaboration du PPSE, le Comité de travail tiendra des réunions, entreprendra des inspections sur le terrain, recevra des rapports et se réunira avec les membres de la collectivité.

Nomination des membres au Comité de travail.

Dans le scénario idéal, la participation au Comité de travail est large et inclusive de manière à inclure des points de vue multiples et des visions du monde à l'égard de l'eau et de l'environnement. La participation des Aînés sera cruciale à la réussite de tout PPSE dans les réserves parce qu'ils sont les gardiens de connaissances traditionnelles autochtones (CTA) sur le bassin hydrographique, qui ne sont probablement pas documentées ailleurs. L'intégration des CTA, lorsqu'appropriés pour votre Première Nation, contribuera à enrichir le plan de protection des sources d'eau. Les enseignements historiques, traditionnels et rituels à l'égard de l'importance de l'eau devraient être reconnus dans le plan, de même que les enseignements scientifiques conventionnels. Par exemple, une célébration traditionnelle de l'eau saine rappelle l'importance de l'eau saine et la visée de la planification de la protection des sources d'eau. La participation des jeunes et des Aînés aux activités de cette nature est judicieuse du point de vue des connaissances traditionnelles et de l'éducation environnementale. Les membres du Comité de travail devront faire preuve de confiance et devront favoriser la communication bidirectionnelle, l'engagement et l'honnêteté.

À l'Étape 1, les membres du Comité de travail seront inscrits dans un tableau par souci de transparence et d'ouverture. En outre, cette liste pourra être consultée facilement ultérieurement lorsque le PPSE fera l'objet d'un examen et d'une mise à jour. Par ailleurs, la liste des membres du tableau 1 pourrait s'avérer utile pour effectuer le suivi des participants susceptibles de siéger à un éventuel comité de travail au moment de réexaminer le plan. Les membres du Comité de travail pourront être consultés à des fins d'information et pour obtenir des précisions sur le plan original. Le tableau 1 fournit un exemple de listes et de coordonnées de membres d'un comité de travail nommé par une Première Nation aux fins de l'établissement du PPSE.

| Nom | Rôle dans la collectivité | Affiliation | Coordonnées | Date d'entrée en fonction |

|---|---|---|---|---|

| nom | Aîné | <nom> Première Nation | Courriel, téléphone | 1er décembre, 2012 |

| nom | Conseiller | <nom> Première Nation | Courriel, téléphone | 12 janvier 2013 |

| nom | Gestionnaire des terres | <nom> Première Nation | Courriel, téléphone | 12 janvier 2013 |

| nom | Jeune | <nom> Première Nation | Courriel, téléphone | 14 janvier 2013 |

| nom | Opérateur des systèmes d'eau potable | <nom> Première Nation | Courriel, téléphone | 14 janvier 2013 |

| suite | suite | suite | suite | suite |

Réunions du Comité de travail.

L'élaboration du PPSE exige que le Comité de travail se réunisse de façon régulière, et qu'il tienne ensuite au moins une séance de consultation publique dans la collectivité. La date, le lieu et l'objet de ces réunions et activités seront indiqués au tableau 2. Après chaque réunion, le tableau 2 devrait être mis à jour afin de maintenir un compte rendu complet des activités pour le public et pour le Comité de travail. Le nombre total de réunions du Comité de travail devrait être inscrit dans le PPSE. Les renseignements supplémentaires qui ne peuvent être inclus dans le tableau 2, comme les cartes, les documents, les rapports sur la qualité de l'eau, les données sur les puits, etc.., mais qui sont pertinents pour le PPSE, devraient être conservés dans un dossier, accompagné des ordres du jour et procès-verbaux de chaque réunion. Le tableau 2 présente un échantillon de comptes rendus de réunions du Comité de travail à titre d'information.

Les recommandations du Comité de travail formeront la base du PPSE et seront présentées à la collectivité en vue de recueillir des commentaires lors d'au moins une séance de consultation publique dans la collectivité. L'objectif de la séance de consultation publique est de recevoir la rétroaction des membres de la collectivité sur le contenu de la version préliminaire du PPSE. La date de cette séance sera également indiquée dans le PPSE. Le PPSE devrait indiquer la date et le lieu de la séance de consultation publique de même que la méthode utilisée pour aviser la collectivité de la tenue de cette réunion, par exemple, des affiches communautaires, des brochures distribuées porte à porte, des cliniques de santé publique, des avis dans les écoles, des annonces à la radio locale, bulletins d'information, etc..

| Date JJ/MM/AAAA |

Lieu | Objet |

|---|---|---|

| 24/01/2013 | <nom> Première Nation | Réunion inaugurale du Comité de travail; afin d'élaborer le mandat; sélectionner le président; établir le calendrier et fixer les dates des prochaines réunions; établir l'ordre de priorité et déléguer les tâches. Le but est de compléter l'Étape 1. (Ajouter plus de précisions au besoin) |

| 02/2013 | <nom> Première Nation | Inspection sur le terrain du Comité de travail pour examiner les activités d'utilisation des terres, l'usine de traitement; région des têtes de puits. (Ajouter plus de précisions au besoin) |

| 02/2013 | <nom> Première Nation | Réunion du Comité de travail pour achever l'évaluation des sources d'eau, y compris l'évaluation des risques. Le but est de compléter l'Étape 2. (Ajouter plus de précisions au besoin) |

| 02/2013 | <nom> Première Nation | Réunion du Comité de travail pour attribuer les mesures de gestion en vue de s'attaquer aux risques cernés à l'Étape 2. Le but est de compléter l'Étape 3. (Ajouter plus de précisions au besoin) |

| 02/2013 | <nom> Première Nation | Réunion du Comité de travail pour élaborer la stratégie de mise en œuvre. Le but est de compléter l'Étape 4. (Ajouter plus de précisions au besoin) |

| 27/03/2013 | <nom> Première Nation | Séance de consultation publique dans la collectivité. Tous les membres du Comité de travail participent pour expliquer le plan. |

Communication continue.

Il sera essentiel pour le Comité de travail de recevoir la rétroaction de la collectivité suite à la séance de consultation publique à l'aide d'une feuille de commentaires, d'une adresse courriel ou d'un lien permettant aux membres de la collectivité d'accéder au site Web du PPSE hébergé par la Première Nation. D'une façon ou d'une autre, on devrait redoubler d'efforts pour tenir compte des commentaires du public au sujet de la version préliminaire du PPSE avant de procéder à son parachèvement. Le Comité de travail sera au cœur du processus de planification. L'élaboration d'un PPSE pertinent exige du temps, un travail d'équipe et de l'attention au détail. Il faut prendre le temps nécessaire pour s'assurer que l'Étape 1 du PPSE démarre du bon pied!

Étape 2 : Effectuer une évaluation des risques pour la source d'eau

En tant que membre du Comité de travail, à l'Étape 2, vous solliciterez les commentaires des participants au PPSE afin de répertorier les caractéristiques importantes de vos sources d'eau communautaires. Vous répertorierez, décrirez, évaluerez et établirez ensuite en ordre de priorité les risques rattachés aux sources de communication. L'Étape 2 de l'élaboration du PPSE comporte plusieurs sous-étapes importantes et ce sont peut-être celles qui exigeront le plus de temps et de ressources dans le cadre de l'initiative. L'Étape 2 est riche en contenu, mais elle servira à jeter une solide base pour votre PPSE à partir de laquelle il sera possible de passer à l'étape suivante, qui consiste à élaborer des mesures de protection de la source. Voici les cinq sous-étapes couvertes dans cette section :

- Sous-étape 2.1 : Délimitation des systèmes d'approvisionnement en eau et des sources d'eau potable;

- Sous-étape 2.2 : Description des systèmes d'eau potable;

- Sous-étape 2.3 : Inventaire et description des sources de contamination possibles;

- Sous-étape 2.4 : Évaluation des risques de contamination de la source;

- Sous-étape 2.5 : Classement en ordre de priorité des risques de contamination de la source.

L'Étape 2 exige une bonne connaissance des caractéristiques du bassin hydrographique situé dans la collectivité et, à cet égard, le rôle du Comité de travail sera crucial pour rassembler ces connaissances auprès des participants et pour les compiler dans le PPSE. Cette section vous enseignera comment procéder – suivez le Guide!

Sous-étape 2.1 : Délimitation des systèmes d'approvisionnement en eau et des sources d'eau potable

L'Étape 2 commence par dresser un aperçu de la(des) portion(s) du bassin hydrographique couvert par la réserve à partir duquel l'eau potable est puisée dans votre collectivité, de même que des systèmes permettant de recueillir cette eau, de la traiter et de la distribuer aux utilisateurs de la collectivité. L'objectif de cette étape consiste à délimiter les sources d'eau, à répertorier les systèmes d'approvisionnement en eau potable et à consigner cette information sur une carte.

Délimitation des sources.

La délimitation des sources désigne le processus qui consiste à dessiner les limites d'un bassin hydrographique sur une carte. Il peut être facile de l'effectuer en utilisant une carte topographique qui montre les élévations (les collines et les pentes), et qui permet de comprendre quelles parties des terres de la réserve alimentent les cours d'eau lorsqu'il y a des écoulements de surface pendant et après des précipitations. Ensuite, le Comité de travail doit produire une carte qui montre clairement la délimitation du bassin hydrographique, de même que l'ensemble des cours d'eau et leur source. La carte du PPSE devrait être jointe sous forme d'annexe à la version finale du PPSE. Pour des raisons de commodité, l'annexe A du modèle sert d'indication de l'endroit où insérer la carte du PPSE.

Représentation graphique des systèmes d'approvisionnement en eau potable.

Au cours de cette étape, il importe également d'élaborer une description générale du (des) système(s) d'approvisionnement en eau potable de la collectivité. En plus de la représentation graphique de la délimitation des sources, on devrait également représenter sur la carte du PPSE l'emplacement des puits ainsi que l'emplacement de l'infrastructure du système d'approvisionnement en eau potable de la collectivité (p. ex., structure de prise d'eau, usine de traitement, stations de pompage et de chloration, et ramifications du système de distribution).

Il sera possible de décrire les systèmes d'approvisionnement en eau à l'aide de l'information existante. L'objectif est de permettre à chaque membre du Comité de travail ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble de se faire une idée globale du (des) système(s) d'approvisionnement en eau. Voici le type d'information à recueillir et à résumer dans un paragraphe (la liste n'est pas exhaustive) :

- Chiffres et prévisions relatifs à la population totale :

- Nombre et emplacement des systèmes de distribution de l'eau

- Nombre de points de branchement au système d'eau potable

- Type de traitement de l'eau

- Nombre et emplacement des puits privés et communautaires

- Âge et historique du (des) système(s) de distribution de l'eau

- Description des sources d'eau

- Information sur la qualité de l'eau (paramètres physiques, biologiques, chimiques, si disponibles)

- Disponibilité de l'eau selon les saisons

Représentation graphique d'autres caractéristiques du bassin hydrographique.

Par ailleurs, dans un court texte, on devrait inclure de l'information supplémentaire sur les conditions naturelles et humaines en périphérie de la source d'eau, et l'ajouter également sur la carte du PPSE, si possible; par exemple :

- Frontières de la réserve

- Caractéristiques géologiques et lieu physique où se trouve la source d'eau

- Principales activités d'utilisation du territoire

- Vulnerable surface Eau or groundEau recharge areas

- Routes communautaires, ponts et ponceaux

- Immeubles communautaires, etc..

Cartographie des régions de protection des sources.

Pour appuyer la délimitation des sources d'eau et d'autres caractéristiques importantes du bassin hydrographique incorporées dans la carte du PPSE, il peut être aussi important d'indiquer sur cette carte les zones de protection probables liées aux sources d'eau. Une zone de protection de source d'eau représente une zone ou un périmètre d'influence autour d'une prise d'eau ou d'une tête de puits, où des contaminants risquent d'entraîner des répercussions négatives sur la qualité de l'eau. Une autre façon de le voir, du point de vue d'un PPSE, est que le traçage de zones de protection de sources d'eau sur la carte du PPSE permet de mettre en lumière et de visualiser l'interaction entre les sources de contamination possible (sous-étape 2.3) et les zones de prise d'eau. Le traçage de zones de protection de sources d'eau peut également contribuer à cibler les mesures de protection à mettre en place (étape 4) là où elles auront le plus d'effet.

Dans le scénario idéal, l'identification des zones de protection des sources d'eau devrait être appuyée par des études hydrologiques et hydrogéologiques. Cependant, l'exécution de ces études peut s'avérer très complexe et onéreuse. Néanmoins, dans le cadre de l'élaboration d'un PPSE, l'application de certaines règles et principes simples peut entraîner des avantages importants pour ce qui est de la qualité de l'eau. Par exemple, certains règlements en vigueur en Ontario interdisent le dépôt de déchets dans un rayon de 50 mètres d'une tête de puits. Ce critère pourrait être utilisé dans un PPSE pour circonscrire les zones de protection des sources d'eau autour des puits.

Une fois ce travail terminé, il deviendra facile de voir quelles parties du bassin hydrographique sont situées dans la réserve, et quelles parties pourraient être touchées par les activités d'utilisation des terres avoisinantes. Les explications et les diagrammes suivants pourraient aussi vous aider à délimiter les zones de protection des sources d'eau pour les besoins de votre PPSE.

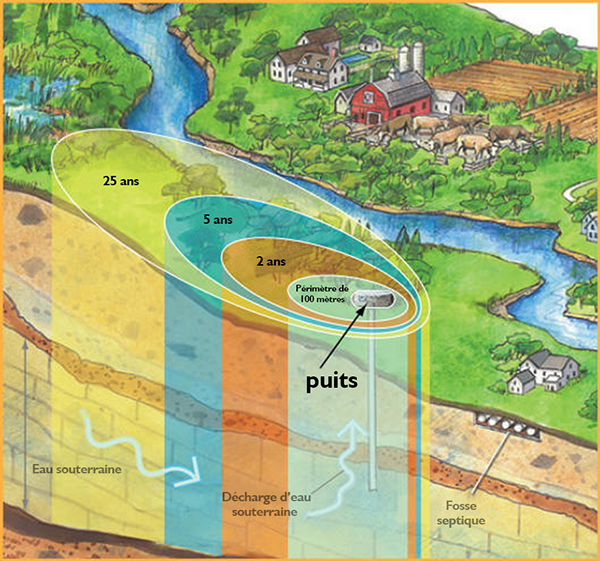

Qu'est-ce qu'un périmètre de protection de la tête de puits?

Une tête de puits est la structure physique du puits visible au sol. Le périmètre de protection de la tête de puits est la zone entourant la tête de puits à l'intérieur de laquelle des contaminants pourraient pénétrer dans le puits. Les différentes zones qui composent le périmètre de protection de la tête de puits sont définies selon le temps qu'il faudrait à un contaminant pour pénétrer dans le puits. La Figure 6 illustre ces zones.

- Périmètre de protection de 100 mètres : zone où le risque pour le puits est le plus élevé;

- 2 ans : deuxième anneau, les bactéries et les virus associés aux déchets des humains et excréments d'animaux représentent une menace;

- 5 ans : les contaminants biologiques sont moins menaçants dans le troisième anneau, mais les polluants chimiques sont préoccupants;

- 25 ans : les polluants les plus persistants et dangereux demeurent préoccupants..

Figure 6 : Périmètre de protection de la tête de puits

Courtoisie : Conservation Ontario

Description de la Figure 5 : Processus du Plan de protection des sources d'eau

Cette image représente à la fois une zone agricole en surface et le sol sous-jacent. En haut de l'image, la zone agricole est représentée par une ferme, du bétail, des cultures, et une tête de puits. La partie souterraine montre des strates de sol et la conduite verticale du puits qui passe à travers elles. À la surface, quatre cercles concentriques sont superposés à l'illustration du paysage et sont situés autour de la tête du puits. En s'éloignant du puits, chaque cercle est respectivement annoté de : périmètre de 100 mètres, 2 ans, 5 ans et 25 ans en référence au texte explicatif qui précède cette figure.

Qu'est-ce qu'un périmètre de protection de prise d'eau?

Les périmètres de protection de prise d'eau sont les zones de terre et de plans d'eau qui se trouvent en amont d'une prise d'eau. Il convient de porter une attention particulière à cette zone lors de l'utilisation ou de la manutention de possibles contaminants. La figure 7 illustre cette zone.

- Périmètre de protection de prise d'eau 1 (IPZ-1) est la zone considérée la plus vulnérable aux contaminants;

- Le périmètre de protection de prise d'eau 2 (IPZ-2) est considéré à risque élevé, car tout contaminant déversé dans cette zone présente une forte probabilité d'atteindre la prise d'eau dans les deux heures, et de compromettre la qualité de l'eau.

Figure 7 : Périmètre de protection de prise d'eau

Courtoisie : Conservation Ontario

Description de la Figure 7 : Périmètre de protection de prise d'eau

Cette image illustre une ville et une rivière adjacente. La partie gauche de l'image montre une municipalité qui est représentée au moyen d'édifices dans un centre-ville ainsi qu'une zone résidentielle. La partie droite de l'image montre une rivière qui est divisée en deux zones : une appelée IPZ-1 vers le bas de l'image, dans laquelle on illustre une conduite d'approvisionnement en eau potable; et une autre zone située plus haut dans l'image, dans laquelle se jettent deux conduites de rejet d'eaux usées municipales. Ces deux zones supportent le texte sur les périmètres de protection des prises d'eau, situé au-dessus de la figure.

Sous-étape 2.2 : description des systèmes de distribution d'eau potable

Cette sous-étape exige que le Comité de travail documente de façon plus précise l'information collectée à la sous-étape 2.1, et rassemble des renseignements détaillés sur les systèmes de distribution d'eau potable de la collectivité. L'information relative aux systèmes d'eau souterraine devrait être compilée à l'aide du tableau 3A, alors que l'information sur les systèmes de distribution de l'eau potable qui utilisent l'eau de surface devrait être compilée à l'aide du tableau 3B. Le Comité de travail devrait consulter les sources d'information existantes pour remplir ces tableaux. Il est notamment possible d'obtenir l'information désirée au bureau de Bande, au bureau de santé publique, en puisant à même les connaissances des Aînés, en consultant les rapports techniques disponibles, en interrogeant les exploitants d'usines de traitement des eaux, en consultant les formateurs itinérants et les résidants de la localité et enfin en prenant des mesures sur le terrain. Les tableaux 3A et 3B ci-dessous contiennent des exemples d'information à colliger. L'Annexe A présente des tableaux vides équivalents que vous pouvez remplir pour votre PPSE.

| Questions d'évaluation | Puits no. 1 | Puits no. 2 | Well No 3 | Etc.. |

|---|---|---|---|---|

| Numéro d'identification du puits | #001234 | #001235 | #001236 | |

| Profondeur du puits (m) | 45 m | Etc.. | ||

| Profondeur du puits m) | 25 m | |||

| Aquifère confiné/non confiné | Inconnu | |||

| Profondeur du roc (m) | Inconnu | |||

| Profondeur du tubage (m) | 20 m (est.) | |||

| Propriétaire du puits | Première Nation | |||

| Population desservie | 325 | |||

| Date de construction | 1974 (est.) | |||

| L'eau est-elle traitée? | Oui | |||

| Type de traitement | Chlorationn | |||

| Accès à la tête de puits protégé? (clôture, couvercle verrouillé) | Non | |||

| Tête de puits abritée sous une station de pompage | Non | |||

| Oui – accès à la tête de puits contrôlé? | S.O. | |||

| Non – périmètre permanent de protection gazonné sur au moins 3 mètres autour du puits? | Oui | |||

| Est-ce que l'eau de surface s'accumule autour du puits? | Oui, parfois | |||

| Est-ce que le tubage dépasse d'au moins 0,3 m la terre en monticule? | Non | |||

| Est-ce que le sceau de tête de puits est fixé solidement, en bon état? | Oui | |||

| Stockage de carburant dans la station de pompage? | S.O. | |||

| Périmètre de protection de la tête de puits actuellement en Pas encore? | Pas encore! |

| Questions d'évaluation | Source No 1 | Source No 2 | Source No 3 | Etc.. |

|---|---|---|---|---|

| Emplacement dans la réserve (référence locale) | Nord-Ouest de la Première Nation | Etc.. | Etc.. | |

| Désignation de la source d'eau (lac, cours d'eau) | Lac Smith | |||

| Emplacement de la prise d'eau | Extrémité sud-est du lac | |||

| Prise d'eau de rechange disponible? | Non | |||

| Fréquence des inspections de la prise d'eau | Annuelle (approx.) | |||

| Prise d'eau grillagée? | Oui | |||

| Population desservie | 220 | |||

| Date de construction | 1987 (approx.) | |||

| L'eau est-elle traitée? | Oui | |||

| Type de traitement | Chloration, filtration | |||

| Source de rechange disponible? | Pas pour l'instant | |||

| Qualité de l'eau brute surveillée? | Oui | |||

| Oui – Fréquence, paramètres? | Annuelle, physique, paramètres chimiques | |||

| Périmètre de protection de la prise d'eau en place? | Non |

Sous-étape 2.3 : Inventaire et description des sources de contamination possibles

La sous-étape 2.1 exige de représenter graphiquement les sources d'eau et d'autres caractéristiques du bassin hydrographique dans la réserve comme les limites de la réserve et les principales activités d'utilisation des terres. La sous-section 2.3, pour sa part, vise à utiliser la carte du PPSE (à joindre en annexe au PPSE) pour recenser et repérer l'ensemble des sources de contamination possibles.

Le Comité de travail, en consultation avec la collectivité, fournira un inventaire des sources de contaminants pouvant résulter des activités et usages des terres de la réserve susceptibles de dégrader la qualité de l'eau. Cet inventaire doit être noté au tableau 4A, et figurer dans la carte du PPSE. Voici quelques sources de contamination possibles (la liste n'est pas exhaustive) :

- Changement climatique

- Érosion, inondation et autres facteurs naturels

- Usine de traitement des eaux usées et emplacements des tuyaux d'effluent (diffuseurs)

- Étangs d'épuration

- Décharges et autres lieux de dépôt de déchets

- Agriculture

- Stockage de carburant

- Logement, utilisation industrielle et commerciale du territoire, Etc..

- Tout autre impact d'utilisation des terres connu ou perçu susceptible d'affecter la qualité de la source d'eau.

| Activité d'utilisation du territoire ou conditions naturelles susceptibles de contaminer la réserve d'eau (exemple seulement) |

Emplacement de l'activité relative à la source d'eau, de la tête de puits ou de la prise d'eau du système de distribution de l'eau (figure à l'Annexe B : carte du PPSE) |

|---|---|

| Engrais, pesticides | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Champs d'épuration défaillants | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Anciens lieux industriels | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Érosion des rives | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Accès du bétail au cours d'eau | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Stockage de carburant et pipelines | Voir l'annexe – carte du PPSE |

Au besoin, le Comité de travail peut également fournir un inventaire des activités des usages des terres à l'extérieur de la réserve qui présentent le risque de dégrader la qualité de l'eau dans la réserve. Cet inventaire peut être noté au tableau 4B et figurer sur la carte du PPSE.

| Activité d'utilisation du territoire ou conditions naturelles susceptibles de contaminer la réserve d'eau (exemple seulement) |

Emplacement de l'activité relative à la source d'eau, de la tête de puits ou de la prise d'eau du système de distribution de l'eau (figure à l'Annexe B : carte du PPSE) |

|---|---|

| Pâturage adjacent | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Développement urbain adjacent | Voir l'annexe – carte du PPSE |

| Activité minière adjacente | Voir l'annexe – carte du PPSE |

L'information de base sur les sources d'eau et les voies de contamination présentée à la section 2 (in formation contextuelle) peut être utile pour répertorier les sources de contamination :

- Source de pollution ponctuelle (contamination d'un point spécifique : p. ex., tuyau d'effluent);

- Source de pollution non ponctuelle (contamination d'une grande superficie : p. ex., eaux de ruissellement des routes);

- Facteurs naturels comme l'érosion ou les inondations.

L'information et les diagrammes de la section 2 décrivant la pollution de sources ponctuelles et de sources non ponctuelles ainsi que l'information fournie sur les contaminants et les voies de contamination peuvent s'avérer particulièrement utiles.

En utilisant le format présenté au tableau 5, le Comité de travail donnera des précisions sur les sources de contamination possibles en indiquant la source du contaminant, le propriétaire du terrain, la distance à la source d'eau, le contaminant préoccupant, et la voie de transmission de chaque contaminant et ce pour chacune des sources de contamination ponctuelles, non ponctuelles et naturelles. Il n'est pas nécessaire de présenter les sources de contamination dans un ordre en particulier pour l'instant; les prochaines sous-étapes traitent de l'évaluation et du classement en ordre de priorité des sources de contamination.

| Source de contamination | Propriétaire | Distance à la source (m) | Contaminants préoccupants | Voie de contamination |

|---|---|---|---|---|

| Sources ponctuelles | ||||

| Lixiviat de décharge | Première Nation | 25 m | Peintures, métaux, huiles | Eau de surface |

| Mine abandonnée | État | 100 m | Cyanure, arsenic | Décharge d'étang |

| Lixiviat de fosse septique | Privé | 5 m | E. coli Bactérie | Eau souterraine |

| Sources non ponctuelles | ||||

| Culture | Fermes ABC | 0 m | Engrais, pesticides | Eau |

| Écoulements ruraux | Privé | 0 m | Huiles, antigel, déchets d'origine animale | Eaux de ruissellement |

| Navigation de plaisance | Première Nation | 0 m | Huile, mazout, déchets d'origine humaine | Eau |

| Sources naturelles | ||||

| Érosion des rives | Première Nation | 0 m | Turbidité | |

| Pluies abondantes/sécheresses | Première Nation | 0 m | Inondations, turbidités/périodes d'étiage | |

Sous-étape 2.4 : évaluation des risques pour la source d'eau

En se servant des sous-sections précédentes qui décrivent et représentent graphiquement l'emplacement de l'ensemble des sources de contamination possibles, à la sous-section 2.4, le Comité de travail quantifiera les risques pour la santé humaine rattachés à chacune de ces sources de contamination. Une évaluation des risques est une technique qui permet de déterminer l'importance relative d'un risque pour la santé humaine donné par rapport à d'autres risques. En utilisant cette échelle numérique pour évaluer l'importance relative de chaque risque, le Comité de travail classera les risques du plus élevé au plus faible (sous-étape 2.5) et établira ensuite l'ordre de priorité des mesures de gestion des risques qui visent à les réduire (étape 3).

L'exercice d'évaluation des risques de la sous-étape 2.4 consiste tout simplement à prendre chacune des sources de contamination énumérées au tableau 5 et de leur associer un indice de « probabilité » et un indice « d'impact ». L'amplitude du risque (ou l'indice d'évaluation des risques) sera déterminée en multipliant la « probabilité » par « l'impact ». Pour ce faire et ainsi finaliser l'évaluation des risques, le Comité de travail devra suivre les trois étapes simples décrites ci-dessous.

Étape 1 – probabilité :

Le Comité de travail utilisera le tableau 6 pour déterminer la probabilité de chaque source de contaminant figurant au tableau 5 (colonne 1). Il obtiendra ainsi une valeur numérique pour chaque source de contaminant qui varie de 1 à 5, 5 étant le plus important. Pour déterminer cette valeur, les membres du Comité de travail devront collaborer entre eux, consulter la collectivité, y compris les Aînés, effectuer des inspections sur le terrain et possiblement solliciter des conseils de spécialistes externes.

| Probabilités | Valeur |

|---|---|

| Le plus improbable Extrêmement faibles possibilités d'occurrence dans les 4 à 5 prochaines années |

1 |

| Improbable Possibilités d'occurrence dans les 4 à 5 prochaines années |

2 |

| Probable Égalité des possibilités d'occurrence ou de non-occurrence dans les 4 à 5 prochaines années |

3 |

| Très probable On s'attend à ce que la situation se produise dans les 4 à 5 prochaines années |

4 |

| Presque certain La situation se produira très certainement au moins à une reprise dans les 4 à 5 prochaines années |

5 |

| Risque pour la source d'eau | Commentaires du Comité de travail | Valeur de probabilité |

|---|---|---|

| Contamination causée par l'agriculture | Les membres du Comité conviennent tous que la l'agriculture en périphérie de la source d'eau de la collectivité représente une probabilité presque certaine de ruissellement contenant des substances issues des activités agricoles et causant une contamination de la source dans les 4 à 5 prochaines années | (La situation se produit au moins une fois dans les 4 à 5 prochaines années) Indice : 5 |

| Contamination causée par les activités récréatives (par exemple, navigation sur le lac source) | Inversement, les membres du Comité de travail conviennent tous que la navigation de plaisance n'a pas encore causé de problème de contamination au lac et il est très peu probable que la situation se produise dans les 4 à 5 prochaines années | (La situation se produit rarement) Indice : 1 |

| etc.. |

Étape 2 – Impact :

Le Comité de travail utilisera le tableau 7 pour montrer l'impact de l'occurrence et la valeur connexe (1 à 5). Le Comité de travail déterminera l'impact de l'occurrence de chaque source de contamination figurant au tableau 5 (colonne 1). Il obtiendra ainsi une valeur numérique pour chaque source de contaminant qui varie de 1 à 5, 5 étant le plus important. Pour déterminer cette valeur, les membres du Comité de travail devront collaborer, consulter la collectivité, y compris les Aînés, effectuer des inspections sur le terrain et possiblement solliciter des conseils de spécialistes externes.

| Impact | Valeur |

|---|---|

| Insignifiant Aucun risque pour la santé; interruption du système d'approvisionnement en eau de moins de 8 heures |

1 |

| Faible Non-conformité de courte durée ou localisée, aucun risque pour la santé; p. ex., esthétique |

2 |

| Moyen Problème esthétique répandu ou non-conformité de longue durée, non lié à la santé |

3 |

| Grave Maladie ou risque d'effets à court et à moyen terme sur la santé (humaine ou écosystémique) |

4 |

| Catastrophique Maladie ou risque d'effets à long terme sur la santé (humaine ou écosystémique) |

5 |

| Risque pour la source d'eau | Commentaires du Comité de travail | Valeur de l'impact Value |

|---|---|---|

| Culture (agriculture) | Les membres du Comité conviennent tous que la culture en périphérie de la source d'eau de la collectivité représente un impact grave sur la santé | Risque de maladies graves Indice : 4 |

| Activités récréatives (navigation sur le lac source) | Inversement, les membres du Comité de travail conviennent tous que la navigation de plaisance représente un faible impact sur la santé | Faible risque pour la santé Indice : 2 |

| etc.. |

Étape 3 – Indice d'évaluation des risques :

Une fois que le Comité de travail s'est entendu sur un classement numérique pour la probabilité (tableau 6) et l'impact (tableau 7), ces deux valeurs peuvent être multipliées pour déterminer l'indice d'évaluation du risque.

Faites vos maths!

Probabilité x Impact = Indice d'évaluation du risque

Pour déterminer l'indice d'évaluation du risque, le Comité de travail devra tenir compte de la « probabilité » d'occurrence d'un événement en particulier de même que de « l'impact » humain ou environnemental de cet événement. En multipliant ces deux valeurs, il obtiendra l'indice d'évaluation du risque.

Le tableau 8 présente une matrice d'analyse du risque auquel le Comité de travail peut facilement se rapporter afin de bien saisir la portée de l'indice d'évaluation des risques. En établissant la correspondance entre la valeur de la « probabilité » (colonne latérale) et la valeur de « l'impact » (ligne supérieure), le Comité de travail peut facilement déterminer l'indice d'évaluation du risque. L'indice d'évaluation du risque est simplement le produit de la probabilité multipliée par l'impact. Le codage en couleur utilisé au tableau 8 fournit une indication du risque « élevé » (rouge), risque « moyen » (jaune) et risque « faible » (vert).

Une probabilité élevée d'occurrence d'un événement ne signifie pas nécessairement un risque élevé pour la santé humaine ou de l'écosystème. Un risque élevé désigne la combinaison d'une probabilité élevée et d'un impact élevé. Par exemple, une probabilité élevée d'inondation en été qui n'a qu'un faible impact sur la qualité d'une source d'eau représente seulement un faible risque pour la santé.

| Probabilité d'occurrence | Impact de l'occurrence | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Insignifiant 1 | Faible 2 | Moyen | Grave 4 | Catastrophique 5 | |

| Le plus improbable 1 | 1 Faible | 2 Faible | 3 Faible | 4 Moyen | 5 Moyen |

| Improbable 2 | 2 Faible | 4 Faible | 6 Moyen | 8 Moyen | 10 Élevé |

| Probable 3 | 3 Faible | 6 Moyen | 9 Moyen | 12 Élevé | 15 Élevé |

| Très probable 4 | 4 Moyen | 8 Moyen | 12 Élevé | 16 Élevé | 20 Élevé |

| Presque certain 5 | 5 Moyen | 10 Élevé | 15 Élevé | 20 Élevé | 25 Élevé |

Sous-étape 2.5 : Classement des risques

À l'aide de la matrice d'analyse des risques (tableau 8), le Comité de travail peut classer (ou établir en ordre de priorité) chaque risque rattaché à des sources de contamination. Le classement de ces risques peut être structuré dans le tableau 9, du plus élevé au plus faible. Ce processus offrira une foule de renseignements utiles qui pourront être communiqués lors des séances de consultation publique.

À ce point du processus d'élaboration du PPSE, le Comité de travail aura achevé une liste complète des risques connus pour la qualité des sources d'eau, et des implications en termes de risques relatifs qu'ils représentent les uns par rapport aux autres. Le tableau 9A énumérera les risques classés du plus élevé (25) au plus faible (1). Il s'agit d'un système de classement qui compte un maximum de 25 points. Toutefois, gardez à l'esprit que ces valeurs n'ont aucune signification en soi; en effet, elles ne représentent qu'une valeur relative qui permet de classer l'importance d'un risque par rapport à un autre. La seule utilité du processus de classement est de rendre possible l'établissement des priorités des mesures de gestion de ces risques.

Les indices faibles, de 1 à 5, par exemple, peuvent représenter les risques que peuvent probablement tolérer le Comité de travail et la collectivité des Premières Nations. Les indices supérieurs, disons de 10 à 25, peuvent être suffisamment importants déclencher la prise de mesures immédiates afin de les gérer selon l'ordre établi. Le Comité de travail déterminera quel sont les seuils de tolérance acceptables et non acceptables pour les risques au moment de déterminer les mesures de gestion et l'ordre de priorité de leur mise en œuvre (étape 4).

| Source de contamination (tiré du tableau 5) |

Probabilité | Impact | Classement du risque (Likelihood x Impact) |

|---|---|---|---|

| Agriculture | 5 | 4 | 20 |

| Lixiviat de décharge | 4 | 5 | 20 |

| Fosse septique privée | 4 | 4 | 16 |

| Arsenic dans l'eau souterraine | 3 | 5 | 15 |

| Érosion des rives | 2 | 4 | 8 |

| Activités récréatives estivales | 1 | 3 | 3 |

| Activités récréatives hivernales | 1 | 2 | 2 |

Au besoin, le Comité de travail répertoriera les activités à l'extérieur de la réserve qui représentent un risque pour la source d'eau, par exemple, le développement urbain, l'extraction industrielle de minéraux ou autres activités en amont. Ces activités peuvent être énumérées et assorties d'un indice de classement du risque au tableau 9B.

| Source du contaminant (tiré du tableau 5) |

Probabilité | Impact | Classement du risque (Probabilité x Impact) |

|---|---|---|---|

| Pâturage adjacent | 4 | 4 | 16 |

| Croissance urbaine adjacente | 3 | 3 | 9 |

| Activité minière adjacente | 2 | 4 | 8 |

L'étape suivante de l'élaboration du PPSE, l'Étape 3, traite des mesures de gestion à mettre en place dans la réserve afin d'éliminer ou de réduire les risques compilés durant l'évaluation des risques pour la source d'eau.

ÉTAPE 3 : Répertorier des mesures de gestion du risque

Après avoir terminé l'évaluation des risques pour la source d'eau (Étape 2), le Comité de travail devrait procéder à la mise au point d'un plan de gestion des risques visant à réduire l'ensemble des risques importants jusqu'à un niveau acceptable. Les niveaux de risques acceptables varieront entre les collectivités des Premières Nations et peut-être aussi d'un membre du Comité de travail à un autre. L'important est d'en arriver à un certain niveau de consensus par rapport à l'évaluation des risques et des mesures de gestion à adopter. Il est aussi important de signaler qu'il n'est pas possible d'éliminer tous les risques.

À l'aide du tableau 9A et du tableau 9B respectivement, le Comité de travail répertoriera les mesures de gestion des risques à l'intérieur et à l'extérieur des réserves pour chaque risque cerné. Le nombre et la portée des mesures de gestion varieront selon l'indice final de classement du risque. Selon leur classement dans la liste, certains risques nécessiteront peut-être plusieurs mesures de gestion alors que d'autres ne nécessiteront que le déploiement d'efforts minimes.

Il existe bon nombre d'exemples de mesures de gestion pour protéger une source d'eau. Le tableau 10 fournit une liste d'exemples à titre d'information. Les mesures de gestion appropriées dépendront du lieu et de la situation spécifiques dont il est question. Dans certains cas, la mesure de gestion appropriée sera inconnue, de sorte que le Comité de travail devra avoir recours à un amalgame de mesures de gestion et surveiller les changements à la qualité de l'eau et aux conditions d'utilisation des terres au fil du temps. Au tableau 10, les mesures de gestion ont été classées selon qu'il s'agit de « mesures immédiates » ou de « mesures à plus long terme ». Ce classement permettra au Comité de travail de déterminer les mesures à prendre dans l'immédiat pour réduire les risques dans certaines régions afin de donner suite au PPSE et d'obtenir des résultats concrets à court terme.

| Activité | Sources | Mesures de gestion |

|---|---|---|

| Agriculture | ||

| Parcelles de culture destinées à l'alimentation du bétail | Cuves à déjections Application de fumier Aires de culture | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Pratiques exemplaires en matière de gestion des normes d'application de nutriments Éducation Surveillance de la qualité de l'eau Plus long terme : Health regulations Discharge requirements |

| Pâturage pour le bétail | Abreuvement à même le cours d'eau, ruissellement de surface | Mesures immédiates : Clôturage, éducation Abreuvement hors des cours d'eau Éducation Plus long terme : Règlements sur la santé Zonage de l'utilisation des terres |

| Engrais | Application au sol | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Plus long terme : Règlements sur la santé Normes en matière d'application |

| Irrigation | Écoulements restitués à l'eau souterraine, eau de surface | Mesures immédiates : Pratiques exemplaires en matière de gestion Éducation Plus long terme : Gestion agricole |

| Construction | ||

| Résidentielle Commerciale |

Écoulement sur des terres perturbées Écoulement sur des surfaces imperméables |

Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Long term: Gestion des plaines inondables Règlements de zonage des Premières Nations |

| Industrielle Transports |

Écoulement sur des terres perturbées Écoulement sur des surfaces imperméables |

Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Plus long terme : Codes du bâtiment des Premières Nations Limites des surfaces imperméables Code de zonage des Premières Nations |

| Foresterie | ||

| Opération de récolte | Construction de route Écoulements sur des terres perturbées |

Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Rigoles gazonnées, étangs à eaux de ruissellement |

| Gestion des incendies | Écoulements avec cendres et de sédiments | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Plus long terme : Prévention de la pollution, éducation |

| Industrie | ||

| Réservoirs de stockage | Déchets et matières dangereuses | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Plus long terme : Réglementation de l'industrie Restauration, remise en état Plan d'intervention en cas d'urgence |

| Décharge | Matières dangereuses | Mesures immédiates : Séparation des déchets Contrôle de la décharge Clôturage, signalisation Surveillance de la qualité de l'eau Éducation Plus long terme : Étangs à eaux de ruissellement Code de zonage des Premières Nations Prévention de la pollution, éducation |

| Pipelines | Matières dangereuses et déchets | Plus long terme : Réglementation des services publics Plan d'intervention en cas d'urgence |

| Zones désaffectées (anciens sites industriels) |

Déversement de pétrole Matières dangereuses |

Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Surveillance de la qualité de l'eau Plus long terme : Restauration, remise en état Prévention de la pollution |

| Exploitation minière | ||

| Anciennes mines | Extraction en carrière, eaux d'exhaure | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Surveillance de la qualité de l'eau Plus long terme : Restauration, remise en état Étangs à eaux de ruissellement et marécages |

| Piles de stockage | Quarrying; mine drainage | Mesures immédiates : Buffer and setback zones Eau quality monitoring Plus long terme : Prévention de la pollution Éducation |

| Activités urbaines (commerciales et résidentielles) | ||

| Réservoirs de stockage de carburant | Matières dangereuses, rejets d'hydrocarbures | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Éducation Plus long terme : Relocalisation, remise en état Éducation Gestion des plaines inondables |

| Cimetières | Contaminants chimiques et pathogènes | Mesures immédiates : Zones tampons et de recul Plus long terme : Règlements en matière de santé Remise en état |

| Fosses septiques | Maisons individuelles, entreprises, unités multifamiliales | Mesures immédiates : Règlements encadrant la vidange Marge de recul Normes de construction Éducation Plus long terme : Examen des règlements relatifs à la santé, normes de conception Règlements sur le lotissement Aménagement extérieur Règlements sur les eaux usées |

| Surfaces imperméables | Écoulements des routes, stationnements | Mesures immédiates : Rigoles gazonnées, bassins d'infiltration Éducation Plus long terme : Exigences en matière de lotissement, aménagement extérieur Règlements sur les bâtiments Gestion des eaux de ruissellement |

| Réservoir de retenue | Étangs d'épuration | Mesures immédiates : Inspection des lieux Rapport de professionnels Surveillance de la qualité de l'eau Plus long terme : Règlements sur la santé Aménagement extérieur, gestion des plaines inondables Règlements sur le lotissement Inspections |

| Pelouses | Nutriants, pesticides | Mesures immédiates : Réduire l'étendue de la pelouse Aménagement paysager Éducation |

| Eau souterraine | Puits inutilisés ou abandonnés | Mesures immédiates : Déclassement du puits Restauration du site |

| Bien-être humain | Connaissances autochtones traditionnelles | Célébration de l'eau dans la collectivité Récits d'Aînés liant l'eau et la santé Connaissance de l'Esprit de l'eau |

Using Table 10 as a guide, the Working Committee can allocate specific management actions to the risks previously identified. These proposed management actions will be listed in Table 11A. Multiple management actions may be suggested for immediate and longer term action.

| Classement du risque | Risque pour la source d'eau | Mesures de gestion déjà en place dans la réserve | Mesures de gestion proposées dans la réserve |

|---|---|---|---|

| 20 | Agriculture | Aucune | Mesures immédiates : Examiner la largeur de la zone tampon pour les activités agricoles |